予想外の株価大暴落が6月に発生

中国では6月に予想外の株価大暴落が発生し、「突然のブル相場」から一転、株価は瞬く間に雪崩を打って下落したが、それは市場操作の黒幕である政府にも隠し様のないものだった。

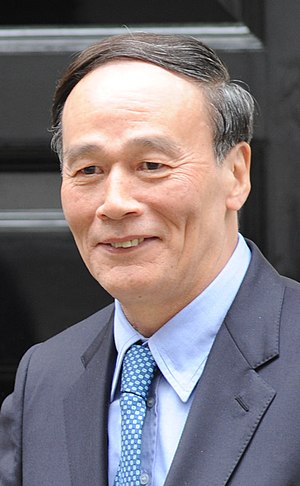

「民衆の財産を奪って国家を救っている」のではないかと疑われるこの振る舞いにより習近平チームは深手を負い、汚職撲滅政策で勝ち得た民衆の支持を大幅に失うと同時に、権力と責任をめぐる李克強との揉め事がこの株価大暴落によって醸成されて、双方の心は離れてしまっているし、またこの数か月の間には高輪事件をめぐる王岐山との仲違いもあり、習近平と王岐山との間にも亀裂が生じている。

それに加えて、内政や外交におけるさまざまな失策もあり、こうした、いたるところで遭遇している衝撃が習近平総書記による執政の足元を揺るがせており、前途は危ういものとなっている。

王 岐山(おう きざん)

本文は2つの部分に分けて論述していくが、第1部は「民衆の財産を掠(かす)め取るような株価大暴落を起こした首謀者は誰か」、および「救いようのない中国経済」についてのことである。また「習近平と李克強との反目」問題についてもこの第1部のところで書くことにする。そして第2部は、「四面楚歌の中で慌てふためく習近平政権」についてのことであるが、「習近平と王岐山との問の亀裂」の動向についても、おのずと言及することになる。

上海株式市場の取引総額は全国における取引総額の7割以上を占めていることから、第1部では「○○ポイント」というような「上海証券取引所総合株価指数」をもって、論述の例証の指標とすることにする。

まずは、数日前に起こった殺人事件の話から始めよう。江西省南昌市の末端幹部だった劉おじさんは、同僚や近所の人たちから見ても、また息子から見ても、自分の身分や年齢相応に慎ましく暮らしている好々爺だった。

だが、7月8日、中央が「暴力的な市場救済」をおこなった3日後の午前9時、彼は突然、自分の妻である劉おばさんを鉄製の棍棒で殴って昏倒させた上、その喉を掻き切って殺害したのである。隣近所の人は、劉おばさんが最後に口にした短い言葉を聞いていた。それは、叫び声にも似た切迫した口ぶりで発せられた次のような問いだった。「お金はないかしら?お金は…‥」それきり人声が途絶え、静まり返ったという。

証券信用取引をしていた妻

電話で事件の一報を知り駆けつけてきた息子が目にしたものは…血の海の中でうつ伏せになり、かすかに身体を痙攣させている母親の姿と、顔中を血に染めたまま茫然自失している父親の姿だった。警察がやってきたが、劉おじさんは繰り返し小声でつぶやいていた。

「株式投資、株式投資……自分の金を擦ったのは仕方ないが、人から金を借りてまで株式投資をするなんて……投資すればするほど損失は膨らんで、180万元の損失だ……家を抵当に入れても丸損をして、それでも投資しようとする……毎日毎日、同僚や友人から金を借りてくれ、金を借りてくれ、と俺や息子をせっついて……俺はもうお手上げだ、生きていく道がなくなった……」

劉おばさんがしていたのは「証券信用取引」というものであり、損失を軽減させるためにはどうしても不断に金をつぎ込んで株式を買い増す必要がある。それで毎日、必死になって、人から金を借りるよう夫や息子をせっついていたのである。

記者は、もしも最初のブル相場がなかったら、劉おばさんも人から金を借りてまで証券信用取引をしようなどという野心は抱かなかっただろう、思う。まして、もしもさきごろの株価大暴落がなかったら、この仲睦まじい家庭が大音響とともに崩壊するというような理不尽なことはなかっただろう、と思うのだ。

ネット上には「株式市場の殺人だ!」という驚きの叫び声が寄せられている。殺人だとすれば、その犯人は誰なのか?犯罪学の鉄則に依れば、容疑者はその殺人事件によって利益を得る者、ということになる。また、筆者のように財政や経済に疎い者が認識している「不確実な真理」によっても、劉おばさんが株式市場で180万元の損失を出したのなら、その株式市場で180万元の利潤を上げた者が必ずいるということになる。この者は誰なのか?李克強の答えは、「内通者」というものだった。

半年で2倍半に上昇した株価

筆者は財政や経済の専門家ではないし、またこの雑誌の読者も、その多くは数字の羅列に対しては反感を覚えることだろう。「民衆の財産を奪って国家を救う」という今回の株価大暴落の本質を論証するため、筆者は重点を押さえ、簡潔で要領を得た「株価大暴落路線図」を描き出し、読者諸氏がその中から罪悪の玄妙な道理を一目ではっきり見て取ることができるよう努めることにする。

中国の市況は8年近くものあいだずっと起伏を見せず、2000ポイントの辺りに貼り付いたままで、上げ下げがあったとしてもそれは取るに足らないものだった。だから株式投資家は、ついに「十年一夢、上浮零(十年一夢、株価上がらず)」という詩を詠んだ――この詩の「上浮零(株価上がらず)」という言葉の発音は、前証券監督管理委員会主席の名前である「尚福林」の発音と同じ「シャンフーリン」である――のだが、「10年」と言うのは正確さを欠いている。「8年」とか「6年」と言うのが比較的実情に符合している。

ところが、去年の11月下旬、中国の市況はにわかに息を吹き返し、株価は何度か続けて1%あるいは2%の上昇を見せ、11月21日には2‾500ポイント近くにまで上昇し、12月8日には3000ポイントを突破した。半月間で5割近い上昇幅を見せたのである。

ここから「ブル相場」が一気に天を衝き、今年の4月11日には4000ポイントの重要ラインを突破した。6月第2週の取引最終日、すなわち6月12日、全国の株式投資家が上げる歓呼の声の中で、上海証券取引所総合株価指数は一挙に5178ポイントという高みにまで上昇したのだった。

つまり、去年の11月から計算してみると、わずか7か月の問に、上海証券取引所総合株価指数が2100ポイントから5100ポイントになり、上聞高は150%にまで達したということであり、全株式の価値が250%になった、すなわち1元が2元5角になった、ということなのである。

株価大暴落の発端は李克強の「荒療治による市場救済」

だが、バブルが最初にはじけ、株価が大暴落したのは、上海証券取引所総合株価指数がピークの5178ポイントにまで上昇した3日後、すなわち6月の第3月曜日である6月15日だった。同指数は2%急落し、その後も連日下落して、金曜日、すなわち6月19日には、1週間前と比べた下げ幅の累計が過去7年以来最大の13%となり、同指数は4500ポイントという重要ラインを下回った。

第4月曜日にも続落したが、翌火曜日、すなわち6月23日には「Ⅴ字型反発」が出現し、2%上昇して再び4500ポイントを上回った。

しかし、何のことはない、その6月第4週の内にまたもや下落が始まった一つ6月26日には7%も下落し、引け値は4192ポイントだった。2週間の累積下げ幅は20%であり、株価大暴落の勢いは、もはや阻むことができないほどのものだった。

だが、取引休止日である翌土曜日(6月27日)の夕方、中国人民銀行が突然、利下げとローン保障金の引き下げを発表し、この2つの方法を同時に採用するという「荒療治」によって市場を救済することを宣言したのである。

中国と香港の証券市場は「安堵」の声が満ちあふれ、香港の株式投資評論家は、「中国の株式市場の反発が期待できる。月曜日には200ポイントくらい上昇していてもおかしくないだろう」とまで言っていた。そして6月28日の日曜日、まさにその、中国と香港に響き渡る安堵の声の中で、自分としては「うまくやり遂げた」「火消し役を果たした」と思っていた李克強総理は、7月3日に帰国する予定の、全部で5日間の日程による、欧州訪問のための専用機に乗り込んだのだった。

3週間で3割の大暴落、20兆元が消滅

6月29日(月曜日)、すなわち「荒療治」が施された後の最初の取引日、上海証券取引所は香港の株式投資評論家に「平手打ちを食わせた」。同証券取引所は反発をしなかったし、200ポイントの上昇を見せることもなかっただけでなく、それどころか100ポイントほど(2%)下落したのである!

火曜日(6月30日)、今度はたしかに反発を見せ、しかも5%も上昇した。だが水曜日(7月1日)、たちまち元の木阿弥となり、しかも5・23%も急落したのである。

続いて木曜日(7月2日)、またも3・48%下落した。金曜日(7月3日)、まるで李克強総理の帰国を「歓迎する」かのように、なんと5・77%も暴落し、3800ポイントの重要ラインから陥落してしまったのである!

「総理が留守をしていた」1週間の内に、もともとそれ以前の2週間で2割近くもの下げ幅を見せていた重病患者の息の根を止めてしまえとでも言うかのように、さらに12%の下げ幅が加わり、3週間における累積下げ幅は3割にも達して、A株(国内投資家向けの株)の21兆元分の価値が「蒸発」し、株式投資家1人当たり41万3000元(8年分の給料に相当する金額)の損失を出してしまった。

総理の外遊に乗じた「金融クーデター」か?

全国の株式投資家が歯ぎしりして悔しがり、「共産党に金をだまし取られた」という声が天地をどよめかした。また、北京の政界では、「金融クーデターだ!金融クーデターが起きたのだ!李克強の外遊に乗じて『金融クーデター』を起こした者がいるのだ!」という叫び声が広まった。

「クーデター」を画策したのはいったい何者なのであろうか?中国経済学の第一人者である呉敬璉は以前から、「中国の株式市場はカジノより始末が悪い。カジノでは他人のカードを見ることはできないが、中国の株式市場では他人のカードを見て不正を働いたり株価を操作したりすることができる」と言っていた。

「クーデター」を画策したのはいったい何者なのであろうか?中国経済学の第一人者である呉敬璉は以前から、「中国の株式市場はカジノより始末が悪い。カジノでは他人のカードを見ることはできないが、中国の株式市場では他人のカードを見て不正を働いたり株価を操作したりすることができる」と言っていた。

そして、果敢な言論で知られる人民大学法律社会学部教授の周孝正は、その呉敬璉の言葉を受けて、さらに、「他人のカードを見ることのできるカジノがあれば、それは組織的な詐欺グループだ。中国の株式市場というのは、まさに大規模なスーパー詐欺グループにほかならない」と言っている。

また、ブル相場が一気に天を衝いた今年の5月末から6月初めにかけて、李克強は、株式市場におけるただならぬ変動を受け、「証券界には亡霊がいる!」と言って注意を促していた。

聞くところによると、外遊から帰国した李克強総理は、飛行機から降りるとすぐがみがみと文句を言っていたという。そして、その翌日つまり7月4日の午後、国務院は1行3会(中国人民銀行・中国銀行業監督管理委員会・中国証券監督管理委員会・中国保険監督管理委員会)、財政部、国有資産監督管理委員会、および主要な大型国有企業の責任者を緊急に召集し、合同会議をおこなって、株価大暴落の対策を協議した。

まず第一に、「外部の敵対勢力」がこの株価大暴落を引き起こしたという考え方は排除された。なぜなら、厳格な外貨管制の下、株式総額の中で占める外資の割合はわずか1・5%であり、とても株式市場に波風を起こすことなどできないからである。そういうわけで、最終的に、問題の出どころは内部であるという結論に至った。

前記の呉敬璉や周孝正が「カジノ」や「詐欺グループ」という言葉で喩(たと)えたものは、そしてまた国務院合同会議が問題の出どころとして結論づけた「内部」というのは、いずれも、李克強が「亡霊がいる」と言った「証券界」を指しているものと思われる。あるいは、最も広義に言うなら経済界や商工界のことであるとも考えられる。

中央宣伝部は証券界の下部組織なのか?

或る上海の証券界の消息通は怒りもあらわに次のように言っている。「私は李克強総理にお尋ねしたい、中央宣伝部が証券界あるいは経済界や商工界に関与することが許されるのか、と」。

この消息通は、株価大暴落は、偽りのブルマーケットというバブルをわざと大げさに言いふらした者がいたため生じたことであると考えている。どういう時機にバブルをはじけさせるか選択するというような、そういう株価操作をする力は、もしかするといわゆる証券界にもあるのかも知れないが、それでも、証券界はやはり手下という役割がせいぜいのところだろう。

だからこそ、「株価大暴落のぽんとうの首謀者は、中央宣伝部を動かすことのできる力を持った者以外にはいない」のだと、この消息通は言っている。

この消息通は、それ以上のことは言おうとしなかったが、中央宣伝部が「ブル相場」をことさらに言いふらした犯罪の証拠として次のような例を挙げた。

4月11日、上海証券取引所総合株価指数が4000ポイントの重要ラインを突破したが、半年も経たないうちに倍増したというのは喜ばしいことではあったが、やはりそこに疑わしさを感じずにはいられなかった。

株式投資家のうち、かなりの割合の人がいささか躊躇し、二の足を踏んでいたとき、新華社が「A株が辿り着いたのは、もしかするとまだ『山の五合目』なのかも知れない」といった力強い内容の文章を7日間続けて発表し、決心をつけかねていた株式投資家たちに向かって突撃ラッパを鳴り響かせたのだった。

また『人民日報』も、「4000ポイントというのは、まだA株のブル相場の始まりにすぎない」という「専門的な論証」を掲載した。

また、この消息通は比喩的な表現を使って次のようにも述べている。

「考えなくても分かることだが、それらの大鰐・中鰐・小鰐たちは、もし彼らを安心させるに足る暗黙の指示や明確な指示、ひいては関係部門による業務上の指示がなかったら、いくら鰐であっても、豹を食べるというほどの大胆なことができただろうか?もしそういう指示がなかったら、彼らも、中国には独特の司法の鉄拳があることを承知の上で、敢えて株式投資家に藷り付き丸呑みにしてしまうような『人肉の宴』を張ることができただろうか?」

「首謀者は政府」と喝破した劉夢熊

上記した上海証券界の消息通は終始、株価大暴落の首謀者が誰であるのかを具体的に指摘しようとはしなかったが、香港証券界のエキスパートである劉夢熊は、ずばりと「それは政府である!」と喝破している。

上記した上海証券界の消息通は終始、株価大暴落の首謀者が誰であるのかを具体的に指摘しようとはしなかったが、香港証券界のエキスパートである劉夢熊は、ずばりと「それは政府である!」と喝破している。

株価大暴落が発生した後、劉夢熊は次のように言っている。「中国本土では、去年の年初から経済全体が下降トレンドに入っており、如何なる実質的な成長もなかったことは言うまでもない。

『GDPの成長率を最低でも7%に維持すること』でさえ達成困難だと言うのに、金融証券市場ではブル相場が一気に天を衝いているというのは、きっと誰かが組織的に投機的売買をしているからだ。そうでなければ、これほど巨大なバブルを造り出すことができるはずがない。

証券市場の業績は、完全に実態経済とは懸け離れている。政治的な証券市場、政策的な証券市場であればこそ、このような結果になったのだ」政治や政策の主体は、むろん政府なのである。

北京大学教授の王建国は、「株価大暴落」の状況には激しい怒りを覚えたと言っている。「この局面は、いろいろな物事が緊密に結びついて生じたものであり、一点の隙もない完壁な計画がなければ、きわめて短い時間内にこのような驚くべき金融クーデターを発生させることなど決してできるものではない。また、これは外国人では絶対に真似することのできない特技でもある。……官製メディアがブルマーケットのことをことさらに触れ回ったのはなぜなのか?証券監督管理委員会は事情を知りながらとぼけているのではないのか?総理の外遊に乗じて不意打ちを食らわせるなんて、何とあくどい事をするのか!」

王建国は、株価大暴落の黒幕が政府であると名指ししているわけではないが、「官製メディアがブルマーケットのことをことさらに触れ回った」という言葉の中に、その黒幕の正体は言い尽くされている。

株価大暴落を的確に予言していた曹思克

ここで筆者は、『前哨』の財政経済スペシャリストである曹思克先生を大いに讃えたいと思う。前述の部分で引用した学者や専門家の発言は、いずれも、6月に株価大暴落が勃発した後でおこなわれたものである。

しかし曹先生は、「A株」が4000ポイントを突破した今年4月、つまり中共の官製メディアがこぞってブル相場に喝采を送り、株式投資家を煽り立てていたとき、声を大にして、「バブルはまもなくはじける!崩壊のカウントダウンは始まった!」という終末論的予言を発したのである(詳しくは『前哨』の今年の4月号68ページの記事「バブルはまもなくはじける。中共経済崩壊のカウントダウンは始まった」を参照)。

それから70日後、予言は的申したのだった。

曹先生は、『前哨』のために文章を書くようになって久しいが、すでに一昨年から、その専門的で緻密で且っ世界的視野に立った論述により、中国本土の経済の崩壊が近いという警告を不断に発していた。

曹先生は、中国と香港の民衆、それに中共体制派内部の健全な勢力を目覚めさせるため、「愛国賊」齢「愛国」を唱えてはいるが、その愛国精神は浅薄・幼稚で本来の「愛国」とは懸け離れている者たちのこと-から「熱に浮かされた世迷い言」だ、「馬鹿げた話」だ、という嘲りや罵りの包囲攻撃を受けながらも、初志を変えずに警告を発し続けたのである。

曹先生が株式投資家に向けて発していた「カウントダウンの警告」は、「症状」を「病根」から診断したものである。曹先生はこう言っていた、

「2007年以来、中国本土の総体債務は16倍になり、全国の総体債務はなんと、GDP(国内総生産)の282%にも達して、『世上最大の債務バブル』という輝かしい地位に就いている。しかもその中には、半数以上の、すでに実質的には破産し負債を抱えながら業務をしている各級政府および銀行や国有企業なども含まれている」

曹先生は、株式投資家に対し、論理的な思考をするようアドバイスしていた。

「ちょっと考えてみてもらいたい。中国本土の経済が活発で2ケタの成長を遂げ、『大国の台頭』が高らかに叫ばれていた年代に、どうして株式市場は6年もの長きにわたって歴史的な低迷期に落ち込んでいたのか。そして現在、経済が(国際的な制裁を受けていた)1989年以来最大の不振に喘ぎ、棺桶に片足を突っ込んでいると言っていいようなときになわて、経済のファンダメンタルズを完全に逸脱した大規模なブルマーケットがやってきたというわけだが、株式市場に活況をもたらした要素はいったいどこにあるのだろうか?なぜ、にっちもさっちもいかず絶体絶命に陥ったときになってから、長年冷えきっていた株式市場を煽り立てようとするのだろうか?」

曹先生による警世の直言は、道理に適ってもいれば根拠にも基づいた、老婆心からの忠告だったが、残念なことに、中国本土の株式投資家の圧倒的多数は曹先生の教えに与(あずか)る縁のなかった人たちであり、たとえ曹先生の忠告の文章を読んだとしても、家を抵当に入れて株を買うという熱狂ぶりが減退することはなかったものと思われる。

1989年6月4日の第2次天安門事件以降、全体的に堕落して金銭上の損得勘定しか考えなくなっていた国民は、まさに、株価大暴落を画策した者にとって、初めから勝利を確信することのできる「大衆基盤」なのだった。

「金融クーデター」論の妥当性

6月に起きた株価大暴落の後、世間では「金融クーデター」論や「金融奇襲」論が沸騰したが、「クーデター」にしろ「奇襲」にしろ、その対象が李克強だったことは明らかであり、そのため、議論はおのずから「李克強を持ち上げ、習近平を賭める」という色彩を帯びるものとなった。

中でも北京大学教授の王建国はいちばん「愛憎をはっきり」させていて、李克強の外遊に乗じて「金融クーデター」を発動したのは「中共内部の腐敗利益集団」であると考えている。

言わんとするところは、「次男」の李克強は欠くべからざる国民の守護神であり、一方、「長男」の習近平はと言うと、腐敗利益集団であるか無能なぼんぼんであるかのどちらかだ、ということだ実は、「クーデター」論では、まったく状況を明確に説明することができないのである。

もしも、「クーデター」は李克強を倒してその「経済工作の主導権」という玉座をひっくり返すために企てられたと言うのなら、それは実際の状況にそぐわない。なぜなら、その玉座はすでに2年前に引っくり返されていたからである。

中共政権の樹立以来、とりわけ改革開放以降は、趙紫陽も李鵬も、また朱鋒基も温家宝も、総理というのはみな当然のこととして「中央財政経済指導小組」の組長だったのだが、習近平は総書記に就任するとその伝統を覆し、同小組の組長という玉座を奪って自らその座に就いた。そして李克強総理は、習近平に陪席する副組長となったのだった。

その後、習近平は、まず、ブレーンの筆頭である劉鶴を中央財政経済指導小組弁公室主任に任命し、次に去年、「漸江省軍区」内の側近だった舘園増を同弁公室副主任にした。こうして、「中央財政経済指導小組」の実務は、組長である習近平から委ねられた「弁公室」がおこなうことになり、「弁公室」が「指導小組」の機能を代行して、総理であり中央財政経済指導小組副組長でもある李克強の役割を飾り物にし、有名無実のものとしたのである。

さらに去年の暮、香港メディアの間では、李克強が辞職を迫られているという噂が流れた。それは、健康上の理由のほねそれ以上に、経済の掌管能力に問題があると指摘されたことによるものだったという。

局外の人間にも、李克強の権勢が失墜していることは感じられる。たとえば、最近では内地のメディアが経済に言及するとき、「リコノミクス」という言葉を使わなくなり、習近平の「経済新常態」という言葉がそれに取って代わっている。

また、全世界にしゃしゃり出た「アジア投資銀行」や「一路一帯」なども、そこに見られるのはほとんどが習近平の「独り舞台」である。むろん、習近平はただの「イメージキャラクター」にすぎず、重大な経済政策を実質的に操っているのは、まさしく「中央財政経済指導小組弁公室」主任の劉鶴なのである。

経済の持続的減速に地団駄を踏む習近平

習近平が総書記に就任した後は、幹部の業績考査に経済実績が強く求められることがなくなった。幹部の政務上の業績が、GDP(国内総生産)と切り離されたのである。

それにまた、汚職撲滅運動がもたらした役人の「職務怠慢」や、多くの地域における「官界崩壊式の腐敗」、および経済発展法則の「ボトルネック効果」によって、さらには世界最大の債務を抱えるという救いようのない難局もあり、経済の減速があっちでもこっちでも不可避的に継続している。

「GDPの成長率を最低でも8%に維持すること」は頓挫して、それが急遽、「GDPの成長率を最低でも7%に維持する」へと変わってしまったのだった。

当初、李克強は「リコノミクス」を打ち出して、市場に対する政府の干渉を減らすことを強調した。だが、市場にプラスとなる「経済てこ」の調節作用をあますところなく発揮させるという、声を大にして叫ばれたその政策も、実際の効き目となると、芳しくはないものだった。

公平に見れば、決してすべてが李克強の能力の有無に関わっていたわけではないが、上述の大きな不利な要素がいくつか重なるという重圧の下、満身創痍の中国経済は神や仏でも救いがたいものであると言うことができる。だから経済発展は減速下降を続け、習近平は気がもめて地団駄を踏んでいるのである。

だが、習近平と李克強とでは、中国経済の理念が互いに異なっている。或る北京の金融界の消息通に言わせると、その「薙正帝式」の集権的なパターンをひとめ見れば、習近平の好みに適う市場経済というのは、ただ陳雲の「鳥かご市場経済」、つまり政府による高度な計画・統制市場経済でしかあり得ないことが「推理」されるはずだという。

それは「リコノミクス」とは方向がまったく逆であり、だからこそ習近平は、地団駄を踏みながらも、自分の筆頭経済ブレーンである劉鶴と共に「売り逃げ」することを企てたのである。

株価大暴落の元凶は劉鶴

習近平より1歳年上の劉鶴は、習近平の中学校時代の良き友人であり、習近平が絶対的に信頼している仲間である。習近平が劉鶴を或る外国人の賓客に紹介したとき、「こちらが劉鶴だ。私にとって非常に重要な人物だ」と言ったことから、全世界が副目するようになった人である。

だが劉鶴は、実は国内外における著名な経済学者であり、ハーバード大学の公共行政修士でもあって、決して習近平の「かつての同級生」だから名前が売れたというような凡才ではない。

劉鶴は温家宝の任期中にすでに「中央財政経済指導中組弁公室」の副主任に就任しており、習近平はただ、劉鶴のポストを同弁公室の「副主任」から「主任」にしただけである∴

仲間内での評価は、「劉鶴は改革派と言うべき人物であり、広義に言えば市場派であるが、同時にプラグマテイストでもあり、率直に言って、決して市場メカニズムを盲目的に信奉しているわけではない。だから、温家宝が打ち出して、大勢の『虎』の懐を肥やすことになった、あの4兆元の景気対策にも、劉鶴は深く関与していたのだろう」というものである。

また中には、劉鶴の論文からは、この数年来プラグマティズムの要素がますます多くなり、改革における市場の作用と行政の作用の「内外協力」を「高度に重視」していることが窺われる、と言う人もいる。

劉鶴が「プラグマティズム市場派」であるのに対して、李克強は「ファンダメンタリズム市場派」と言うことができる人物でありい筆者は、李克強は決して6月の株価大暴落の主たる責任者ではないと信じている。

筆者は北京の或る「証券界の達人」に竃話取材をし、株価大暴落の「真犯人」が誰なのかを尋ねた。

この人は、前述した上海の証券界の消息通よりさっぱりしてこだわりのない人であり、質問したことには何でも答えてくれた。

「真犯人は誰かって?劉鶴でなかったら誰だと言うのかい?もちろん、劉鶴のボスの習近平もそうだけどね。あの北京大学の王建国教授の話からも明らかじゃないか、李克強を『不意打ち』することができる人物、総理に狙いを定めて『クーデター』を画策する能力のある人物、中央宣伝部とマスコミを動かして協力させることのできる人物……、それは、畏(かしこ)くも、習近平総書記が全幅の信頼を置いている側近であり、中国の経済政策の実権を握っている『中央財政経済指導小組弁公室』主任の劉鶴のほかに、いったい誰がいると言うのかね?」

この北京の証券界の達人は、『前哨』に掲載された曹思克の緻密で透徹した「中共経済崩壊論」の論拠を引用し、中共の債務の悪化状態は、すでにどのような治療を施しても効果のない末期ガンのようなものであると言っている。

中国本土の国内総生産(GDP)は世界全体の12%であるのに、銀行業の資産は世界全体の33%を占めている、つまり負債がGDPの2.5倍にもなっているのである。しかも、経済規模においてはアメリカのわずか半分にすぎない上に、未償還債務の大きさもアメリカをはるかにしのぐものであり、それゆえ利潤でもって借金を返すということができず、ただ借金をして借金を返すことしかできない。

すでに経済的窮地に陥っている中国

この自殺的な悪循環は、現在すでに想像を絶するような瀬戸際にまで達している。33元の資本を使うにしても、12元という生産額しか創出できない(使用する資本の中には、「積み重なった」利息の負担が含まれているからである)。

しかも、この12元の生産額では、33元という借金の元金と利息を支払うに足る利潤を生み出すことがまったくできない。そのため、世界の経済界は、借金をして借金を返すというこの種の経済モデルのことを「債務圧力による国家経済崩壊の方程式」と呼んでいる。

国内外の学問を極め、大きな影響力を持つ経済のエキスパートである劉鶴は、足元の振動を感じ、眼前の深淵を見て、とりわけ経済が不安定だった去年の第4四半期には、当然のことながら気が気でなかった。崩壊・消滅が目前に迫った経済の渇きを癒すためなら、毒酒を飲むことくらいどうして恐れる必要があるだろうか。

劉鶴はそう考え、やむを得ないこととして、とにかく毒酒を飲み、それから解毒剤を探すことにしたのだった。

習近平のブレーンによる陰険悪辣な手段

北京の証券界の達人が「聞いたところによると」、一時的に苦境を逃れるため、劉鶴および「中央財政経済指導小組弁公室」のブレーンは脳味噌を絞り、陰険悪辣な手段を考え出したが、それがまさに、株式市場という融資の舞台を利用して国家の各級政府・国有企業・銀行、公共事業の莫大な債務を民間に転嫁し、株式投資家に担わせ、共産党およびそれが掌握している国家政権の逃げ道を作る、ということだったという。

具体的な操作としては、党や政府の各部門を動員し、とりわけ中央宣伝部の傘下にある映画・テレビ・新聞・雑誌を動員して、一斉に「経済の見通しは蕎薇色だ。中国の株価収益率は国際的なレベルよりはるかに低い」云々と吹聴させることだった。

狙われたのは、信仰が欠如して金銭だけを崇拝する国民の精神構造であり、劉鶴らは、全党・全国の力を傾注して株式市場のバブルを謳歌し、全民衆の目を株式投資に引きつけたのである。

その結果は、本文の冒頭に記したように、家庭の主婦を株式投資に引きずり込み、証券信用取引による株式投資家へと変身させただけでなく、銀行が信用できずに紙幣さえも米を入れる紅(かめ)の中に隠しておくような農民の心も動かすことになった。

陝西省にある南留村では、村民の8割が株式投資を専業にしているため、「株式投資村」と呼ばれている。劉鶴らは、首尾よく大衆を動員し、首尾よく全国の主婦や農民を動員したことにより、土台が空虚な「人為的ブルマーケット」を造り出すことに成功したのだった。

全国民がブル相場に浮かれていたとき、各級政府や国有企業は、株価がピークに達した機会を逃さず、或いは配当金を受け取り、或いは持ち株を売却した。本文冒頭に記したあの「証券信用取引をしていた主婦」が損をさせられた180万元は、まさしくそういうふうにして各級政府や国有企業の手に渡ったのであり、彼らはまんまと負債の比率を軽減させたのである。

人為的なバブルが必然的にはじけた後、彼らは「市場救済」と称して「値ごろ買い」をおこなったが、それは次回のブルマーケットと株価大暴落のために必要な周到な準備だった。

北京の証券界の達人は、劉鶴についてこう述べている。「劉鶴がこの陰険悪辣な手を使ったのは、ひとえに自分の党・自分の国・自分のボスの習近平を救うためであり、決して私心からのことではないと思う。ただ、それでもやはり、彼の母親の代まで受け継がれてきたであろう大徳を失ったことに変わりはない!」

小口の株式投資家は1億人を超えるが、1人当たりの損失は40万元であり、多くの人が破産し、抵当に入れていた家も全部きれいさっぱり失ってしまった。泣いたり罵ったりする声があたり一面に響く中、習近平の声望と株式市場は足並みを揃え、雪崩を打って転げ落ちていく。

株価大暴落が終息しないうちに訪日した習近平

だが、株価大暴落が起きてからも、習近平は、周りの人間の目にはほとんど「我関せず」といった感じに見えていたという。そして、株価大暴落の余波がまだ残っていた7月8日、習近平は、株価大暴落のことについては一言も言わぬまま、「革命第2世代」の中央銀行総裁・周小川を連れて飛行機でロシアへ直行し、欣然として、「自分とよく似た性格の」新しいロシア皇帝・プーチンを表敬訪問しに行ったのだった。

中国の官製メディアが「市場救済」のニュースを伝えたとき、習近平のことには触れず、また李克強に言及することも避け、さらには国務院の諸部門による合同会議についても報道せず、そのニュースに登場していた主役は証券監督管理委員会だけだった、ということに外国のメディアは関心を寄せた。

だが、李克強の名前、および彼が「暴力的市場救済」を呼びかけたという話は、まずスマートフォン用チャットアプリ『微信』上で伝えられ、そして『新浪』などのメディアでも盛んに報道され、多くの人の知るところとなった。

この奇怪な現象について、北京の証券界の達人は、次にように分析している。

「『市場救済』が成功したのかどうか、それは誰にも分からないが、もちろん習近平としては身を局外に置いておくのがいちばん安全だ。哀れなのは李克強で、権限も与えられないのに責任だけ押し付けられた。実は、李克強は、すでに訪欧する前に習近平から市場救済の重責を委ねられ、1度くらいは仕方がないと思って、苦しいときの神頼みならぬ「困ったときの李克強」の役割を引き受けたのだ。だが、畢寛、李克強は株価大暴落という災いを起こした人間ではなく、また正式な市場救済の責任者として発言をしているわけでもない」

株価大暴落の罪を外国投資家に転嫁

話が市場救済に及んだとき、その北京の証券界の達人は立て続けに笑い声を上げた。

「救済できるよ。救済できるとも。戦えば必ず勝てる。勝利は見えている。まず『我々を滅ぼすことを決してあきらめない西側勢力』をつまみ出し、そして徹底的に厳しい措置をする、という具合だ。外貨が占める割合はわずか1・5%であることは明らかで、諸部門を集めた合同会議だって西側の鰐どものしわざである可能性をすでに排除しているのに、『証券日報』などの官製メディアは依然、声を揃えて『中国の株価大暴落は、完全に、西側の金融巨大鰐が空売り(からうり)をしたことによるものだ』と言っている」

『厳しい措置』については、公安部副部長の孟慶豊が指揮をとり、北京や上海ではすでに多くの『悪意ある空売り』事件の捜査がおこなわれている。北京の証券界の達人は、頭を横に振りながらこう言った。

「私も古参の『投資の虫』と言っていいと思うが、空売りは単なる空売りだ。そこに『善意』や『悪意』があるかどうかなんて、まったく分かりやしないよ。敵に打ち勝つ『厳しい措置』についてだが、その奥の手というのは、もちろん、『おまえが悪いと言ったらおまえが悪いんだ』と言って厳罰に処し、その後すみやかに最終的な結論を出すという具合だろう。私に言えるのはここまでだ」

また、「中央銀行、証券監督管理委員会、21大証券会社などが共同で市場を救済し」、「1兆元を超える資金を投入して株価の下落傾向を食い止める」云々という件については、その北京の証券界の達人はこう自問自答していた。

「上海証券取引所だけでも株式の総額はどれほどに上るのだろうか?24兆元以上にはなる。だとすれば、1兆元なんて焼け石に水ということか?まして、誰が喜んで自分の肉を削ぐだろうか?」

「トーク術」で市場救済をする劉鶴

中央の上層部で、誰もがみな株価大暴落について「口を閉ざして」いたとき、最高の官階にありながら「リアリティー番組に出演して発言した」のは、なんと、その「株価大暴落を造り出した張本人であることが疑われる」劉鶴だった!

7月9日、株式市場がいくらか値を戻したその日、劉鶴は突然、中国本土のメディア『財経ネット』の取材を受け入れた。この、「中央財政経済指導小組弁公室」の主任兼国家発展改革委員会副主任は、中国の株式市場の情況に関して、「中国経済には問題がない」「問題はない。安心してよろしい」「株式市場にも問題はない!」と述べた。

劉鶴のこの発言に対しては、その真意を探ろうとする世間の多くの人が関心を寄せたが、筆者は、7月6日に長沙駅の巨大な竃光掲示板に映し出された、「A株防衛戦に参戦できる者は参戦しよう。銃弾を持っていない者も応援の喚声を上げよう!」というスローガンを思い出した。

そしてまた、筆者が同時に思い出したのは、劉夢熊に「暴力的な市場救済」ということの真の意味について教えを請うたとき、この「香港の企業買収王」の口から出た「トーク術」という言葉だった。

根幹を揺るがす6大失策

さて、ここからは本文の第2部であり、四面楚歌となって慌てふためいている習近平についての話である。本誌の忠実な読者なら、本誌『前哨』が一貫して習近平の改革新政を断固として支持し、ひいては、その新政に対し、不断に「了承できる」とか「理解できる」というような態度で臨み、習近平が「改革と政権安定」のためにおこなう「荒療治」についても積極的に弁解することさえしてきたということは十分ご承知のことと思う。

それがなぜ、今回は、習近平に対して「慌てふためく」というようなマイナスイメージの言葉を使っているのだろうか?

それは、ますます多くの事実が明らかになり、私たちは「いったい習近平は改革のために権力を一手に集めているのだろうか、それともそれは集権のための集権なのか」という懸念を抱くようになってきたからである。

また習近平が総書記になって以来のこの2年半における、ほとんどすべての領域におけるもろもろの失策は、結局のところ有効な補填や改善が見られず、その政権の基盤が揺らぐという態勢が日増しに激化している。もしも屋台骨が転覆するようなことがあれば、大乱が起こるのは必定であり、中共はもちろん消滅するが、それは国民に幸福をもたらすことにもならない。

そういうわけで、筆者は、上述した失策なるものを以下に記し、それが警鐘の役目を果たすことを期待しているのである。

失策は全部で6項目ある。

1)民主政治の約束を破った。

2)補佐チームが痩せ衰えた。

3)経済改革が挫折した。

4)汚職撲滅を中断した。

5)香港の政治改革が失敗した

6)たびたび親日政策を強調したことが多方面から非難を浴びた。

民主政治の約束を破って人民の信任を失う

第1項目の「民主政治の約束を破った」のは誰でも知っていることであり、誰もが憤っていることであり、誰もが失望したことであり、筆者はここで多くを語るつもりはない。要するに、習近平が総書記に就任した早々に民主政治を公言し、また「4中全会」で「法による統治」を謳った情報が、すべてインターネット上で厳しい統制を受けていることや、多くの人権派弁護士が情け容赦もなく次々と逮捕されていることにより、国民は、「習近平は言うこととすることが違う政客である」という結論を下さないわけにはいかない、というなのだ。

第2項目は、補佐チームが痩せ衰えたことである。江沢民派が20年にわたって苦心惨憺したのとは違って、団派の勢いは盛大であったことから、習近平は後継者に指名されてから総書記に就任するまでのわずか5年で、その政権の基盤を築き上げることができた。

しかしそのために、補佐するチームの実力が先天的に不足していることは免れようがなかった。だが習近平は、総書記に就任して強大な行政資本を手中に収めた後、本来ならば、その先天的な不足を後天的に補うことができたはずだった。

誠実な態度と広い心があれば、天下の俊才を感化して、ことごとく自分の勢力範囲に引き入れることができたはずだった。残念なことに、習近平はそういうことをしなかった。

習近平にとって「人材の苗圃」は福建省・漸江省・上海に限られ、側近として重用するのは知り合いと決まっていた。

そういうわけで、この2年あまり、補佐チームの実力は注目するほどの増強を見せず、それどころか、まだ表面には現われていない危険因子が伏在している。

そのいちばん典型的な例は丁薛祥である。習近平は、上海市党委員会書記に就任していた期間は全部でわずか7か月だったのにもかかわらず、その就任後まもなく、当時上海市党委員会副秘書長兼同委員会弁公庁主任だった丁薛祥を、ただ役人としての名望が抜群であるというただそれだけの理由で重用した。

しかし世間の噂では、丁薛祥は根っからの上海派であり、江沢民の門弟であるという。

さらに深刻なのは、優れた人材でありながら合理的な任用のされ方をしていない者たちが意気消沈し、思うところがあっても発言をしなくなったことである。6月に起きた株価大暴落も、まさに人の採用の失策の結果にほかならない。劉鶴や周小川を除けば、中国の経済界の上層部には習近平派の人間は1人もおらず、そこにいるのは、基本的には朱錆基・温家宝・王岐山のかつての部下たちである。

それらの人々は、政権からお呼びがかかっていないことに不満を抱いてはいるが、李克強のことば馬鹿にしているし、また習近平に対する警戒も怠らず、この2人のことを笑いものにしていると同時に、ひそかに嫌がらせをし、習近平と李克強の面目が潰れるような事態が少しでも多く出来(しゆったい)すればいいと思っている。

だから、専門家としての経験から、いちはやく今日の結果を予見していたにもかかわらず、それらの人々の口からは絶対に警告や注意の言葉が発せられるはずがなかったのである。今回の事態は経済に関わる問題だったが、次はどんな問題が待ち構えているのだろうか?

第3項目は、経済改革が挫折したことである。このことについては第1項目を参照していただくことにして、ここでは贅言しない。ただ、一言補っておきたいのは、習近平は本来ならば、派閥色がきわめて薄い李克強と至誠をもって団結すべきだったのにそうすることをせず、この2年あまりの間、その総理の座を実権のない飾り物にしていたことで、李克強は意気消沈してしまったということだ。

もしこのまま習近平が重大な措置を採らないとすれば、李克強と団結できる望みはないだろう。また、鳴り物入りで登場した「アジア投資銀行」や「一帯一路」も、或る専門家に言わせれば、「見かけは立派だが吉と出るか凶と出るかば予想しがたい」ものであるという。

王岐山,李克強との疎遠な関係

第4項目は、汚職撲滅を中断したことである。ここで「中断した」と言っているのは「虎退治」のことであって、狼や鼠やハエを退治することではない。

後の3者を撲滅する行動は継続されるだろうが、「虎」は希少種として保護の対象になるようだ。中断した理由はいろいろあるが、江沢民や曾慶紅のグループによる強力な妨害も、その主たる理由の1つである。

噂によれば虎退治について王岐山は勇猛だが習近平は二の足を踏んでいて、そのため2人の関係には亀裂が生じているという。北京の友人は、すべては憶測の域を出ないことだと断わった上で、習近平と王岐山との関係に亀裂が生じているのは事実だが、それは虎退治とは関係がないことだと言っている。

王岐山は、習近平が虎退治を一時停止したことに対して、またひいては習近平の腐敗撲滅のやり方が「選択的」であると多くの人々から非難されていることに対しても、現実的な態度を見せて支持し、理解しているという。

かつて趙紫陽のブレーンだった王岐山と、才能があっても目立たない地方役人だった習近平とでは、その改革の「DNA」には違いがある。しかし、汚職役人を粛清するということについては完全に意見が一致しており、だからこそ、虎退治という大計のため、両者は団結の維持に注意を払ってきた。

ところが、思いがけないことが起こった。習近平が高瑜を逮捕・処罰するという荒っぽすぎる手段を採ったことにより、王岐山はやむなくそれに異論を唱え、それまでずっと避けて通ってきた普遍的価値という話題を持ちだしたのだった。このとき生じた「亀裂」を「元通り完全に塞ぐ」ことは大変難しいことのように思われる。

聞くところによると、習近平が王岐山に不満を抱いているもうlつの理由は、この2年間の虎退治では、王岐山が朱鎔基のかつての部下および自分のかっての部下の顔を立てて大目に見たことにより、「金融虎」は粛清を「免除」されてきたことだという(さきごろ失脚した戴相龍は、朱鎔基の派閥の人間ではない)。

その真偽は判然としないが、いずれにしても、李克強を失い、またとりわけ王岐山の力添えを失ったとなれば、習近平の今後の施政の道はたいへん険しいものとなることは間違いない。

第5項目は、香港の政治改革が失敗したことである。香港の政治改革の失敗は、香港にいる悪党どもによる何の価値もない偽りの民意だけを鵜呑みにし、ほんとうに香港人を白痴と見なし、偽りの普通選挙を本物の普通選挙だと信じたことにある。香港がこんなありさまでは、台湾はもはや一国二制度という言葉に何の魅力も感じないだろう。

第6項目は、たびたび親ロ政策を強調し、多方面から非難を浴びたことである。文革によって中学・高校の卒業が止められた世代の知識青年は、ソ連の大軍が中国の東北地域の婦女を蹂躙したことを知る前に、こぞってロシアに接近してしまった。

文革当時、「こっそり敵方のラジオ放送を聴く」者にとって、聴取したいラジオ局の第一候補は「ボイス・オブ・アメリカ」であり、第二候補が「モスクワ放送」だった。後者の放送の冒頭で流れる鬱鬱たる調子の『知識青年の歌』を聴くと、誰もがみな熱涙を絞ったものだった。

習近平が「モスクワ放送」をこっそり聴いていたのかどうか、それは分からないが、ただ、彼は総書記に就任してから、ロシアに恋々とする情緒をまざまざと繰り広げていることだけは確かであり、その情緒の表われの最たるものが、今年5月にモスクワでおこなわれた反ファシズム戦争勝利70周年記念閲兵式に参加したことだった

プーチンを支持するのは習近平だけ

プーチンによる殺人や領土略欝で流された血の跡は今もウクライナに残り、そのため、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツなどの文明大国だけでなく、以前は「社会主義陣営」だったポーランド・ハンガリー・チェコなど東欧の小国や、また「ソ連という大家庭」から独立した、かつてのソ連加盟共和国であるリトアニア・エストニア・グルジアなどでさえ、「新ロシア皇帝」プーチンがその武勇を輝かし威勢を示すための式典をボイコットしたのである。

15その閲兵式の台上には、民主という羊頭を掲げてはいるが実際は独裁という狗肉を売っている「○○スタン」というような名前の国々の肥え太った大統領たちが何人か、平静を装っているプーチンのそばに控えていたことを除けば、あとは、ぽっねんと立っている、黄色人種の中国人・習近平がいるだけだった。

鄧小平の名言を記憶している人もいるかも知れない。鄧小平は1979年、アメリカを訪問するために搭乗していた専用機の中で、同行した社会科学院副院長・李慎之の、「我々はなぜ、アメリカとの関係をこれほど重視しなければならないのでしょうか?」という問いに対して、「この数十年のことを振り返ってみればいい。アメリカとの関係をうまくやっている国はどこも豊かになっているじゃないか」と答えたのだった。

或る退職した元老は、習近平のやり方に憤慨してこう言っている、「清新な考え方をすることができた鄧小平同志と比べてごらんよ。習近平の頭は浸水しているとしか思えないね。ロシア人が中国のためになるようなことをしてくれたことなど、1度もないじやないか!」

間近に迫った19大、場所取り合戦をどう戦うか

以上、習近平が犯した6項目の失策について記したが、非常に沈鬱な気分になった。なぜなら筆者は、良識のある多くの香港人と同じように、習近平に対しては或る程度の希望を抱いていたからである。

習近平は総書記に就任してまだ2年半足らずだが、経済は現状も厳しければ先行きも暗いため、声望は地に墜ち、同僚は離心している。

19大(中国共産党第蹄9回全国代表大会)の開催も2年後に迫っているが、19大が食うか食われるかの凄絶な場所取り合戦の舞台となることは必定であり、一人ぼっちの習近平はどのように対処するのだろうか?各方面とも、先行きはほんとうに憂慮される状態である。

(「月刊中国」157号(2015年10月発行)より)

|

◇「月刊中国」定期購読のお申し込み方法 |

|

◇雑誌「フリー・チャイナ-中国最新事情-」 電子書籍で創刊!鳴霞氏へのインタビューを中心に構成された、新しい情報誌です。Amazonから試し読みも可能。 |